Menimbang Postur APBN 2026

Oleh: Gunoto Saparie

Setiap tahun, dokumen bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali lahir dengan wajah yang sedikit berbeda. Tetapi di balik barisan angka yang dingin, selalu terselip harapan besar: bagaimana negara mengelola uang rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah mengenai postur APBN 2026, yang menetapkan belanja negara Rp3.842,7 triliun dan pendapatan Rp3.153,6 triliun, seakan mengulang sebuah ritual lama: angka diputuskan, defisit ditetapkan, lalu publik diajak percaya.

Defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB tampak masih dalam batas aman. Regulasi kita, sejak Undang-Undang Keuangan Negara 2003, memang memberi pagar: defisit tak boleh lebih dari 3 persen.

BACA JUGA:Sakit Hati, Buat Nasabah Tega Habisi Pemilik Usaha Gadai di Semarang

Pagar itu, ironisnya, baru dilanggar ketika pandemi Covid-19 memaksa kita menggelontorkan belanja ekstra. Tahun 2020, defisit melebar hingga lebih dari 6 persen PDB. Kini, pada 2026, defisit kembali dikendalikan. Sebuah tanda normalisasi. Tapi apa arti “normal” bila ketimpangan sosial masih begitu lebar, dan angka kemiskinan baru turun seujung kuku?

Seorang ekonom pernah mengatakan: “APBN adalah dokumen politik yang dikemas dalam bahasa akuntansi.” Pernyataan itu tampak benar. Angka-angka yang rapi itu bukan sekadar hasil perhitungan matematis, melainkan cermin dari pilihan politik. Belanja Rp3.842,7 triliun bukan hanya angka, tetapi juga pertanyaan: untuk siapa uang itu dibelanjakan?

Lihatlah sisi pendapatan. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun. Pajak, selalu pajak, yang menjadi tulang punggung. Namun kita tahu, sejak lama pajak di negeri ini menanggung beban ketidakadilan. Basis pajak masih sempit, kepatuhan sering rendah, sektor informal terlalu besar.

Sementara kelompok-kelompok besar dengan kekuatan lobi kerap menemukan cara untuk mengurangi kewajiban mereka. Tak heran jika tax ratio Indonesia, yakni perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB, masih berkisar di angka 10–11 persen, jauh lebih rendah dibanding negara-negara OECD yang rata-rata di atas 20 persen. Target besar tanpa reformasi radikal hanya akan menjadi ilusi.

Kita bisa menoleh ke belakang: APBN 2024 menetapkan belanja sekitar Rp3.325 triliun dengan pendapatan Rp2.781 triliun, defisit Rp543 triliun. Dua tahun kemudian, belanja melonjak lebih dari Rp500 triliun.

Apakah kenaikan itu mencerminkan percepatan pembangunan? Atau sekadar akumulasi belanja rutin, gaji pegawai, subsidi energi yang terus membengkak? Dari tahun ke tahun, porsi belanja pegawai dan belanja barang nyaris tak pernah kecil. Sebuah paradoks: negara membelanjakan lebih banyak, tapi rakyat kerap merasa tak mendapat lebih.

Transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun seakan hendak menunjukkan semangat desentralisasi. Namun apakah dana itu sungguh sampai di desa terpencil di Maluku atau pedalaman Kalimantan? Ataukah ia berhenti di meja birokrasi provinsi dan kabupaten? Laporan-laporan Badan Pemeriksa Keuangan sering menunjukkan kelemahan tata kelola di daerah.

Infrastruktur dibangun, tapi kadang berhenti sebagai tugu kosong. Jalan dibeton, tetapi cepat hancur karena kualitasnya buruk. Maka publik berhak bertanya: Apakah uang yang dikirim dari Jakarta itu benar-benar menjelma kesejahteraan?

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas kerja bersama antara pemerintah dan DPR. Kata “komitmen bersama” terdengar indah. Tetapi pengalaman membuat kita curiga: komitmen itu kerap berhenti di ruang rapat. Di luar sana, di pasar, di sawah, di jalan kampung, rakyat sering merasa jauh dari gemuruh pembahasan anggaran.

Keseimbangan primer yang tetap defisit Rp89,7 triliun menyimpan makna lain. Artinya, bahkan untuk belanja rutin saja, pemerintah belum mampu menutup tanpa utang. Utang, tentu, tak selalu buruk. Hutang bisa menjadi investasi bila dipakai membangun infrastruktur strategis atau memperkuat pendidikan. Jepang dan Korea Selatan adalah contoh klasik: mereka menumpuk hutang, tapi hasilnya terlihat dalam kualitas sumber daya manusia.

Namun hutang juga bisa menjadi beban, bila habis dipakai subsidi energi yang tidak tepat sasaran; seperti BBM murah yang lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas ketimbang rakyat miskin.

APBN 2026 dengan demikian bukan sekadar tabel angka. Ia adalah pilihan politik-ekonomi: apakah kita lebih berani mengalihkan belanja dari subsidi konsumtif menuju investasi produktif? Apakah kita mampu menahan godaan belanja populis menjelang tahun-tahun politik? Pertanyaan itu penting, karena anggaran selalu dekat dengan kepentingan elektoral.

Ekonom senior Chatib Basri pernah menulis bahwa APBN Indonesia kerap menjadi “shock absorber” setiap kali ekonomi terguncang. Saat krisis 1998, 2008, atau pandemi 2020, APBN dipaksa menanggung beban luar biasa. Itu menunjukkan pentingnya APBN sebagai instrumen fiskal.

Namun setelah krisis lewat, godaan untuk kembali ke pola lama—belanja rutin yang dominan, subsidi energi yang membengkak—selalu kuat. APBN jadi semacam tambalan darurat, bukan instrumen perencanaan jangka panjang.

Maka, ketika Rapat Paripurna DPR RI 23 September 2025 nanti mengesahkan postur ini, itu hanyalah awal. Pertarungan sesungguhnya bukan di ruang sidang, melainkan di lapangan: bagaimana uang Rp3.842,7 triliun itu dibelanjakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci. Tanpa itu, APBN hanya akan menjadi ritual tahunan. Ia dibacakan, dikutip, kemudian dilupakan.

Sementara rakyat tetap menunggu: kapan angka-angka itu menjelma sekolah yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, lapangan kerja yang bermartabat?

Pada akhirnya, pertanyaan kita sederhana: sejauh mana APBN 2026 ini mendekatkan kita pada janji konstitusi, “mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”? Sebab APBN bukan milik DPR, bukan pula milik pemerintah. Ia milik rakyat. Dan di situlah letak legitimasi yang paling hakiki.

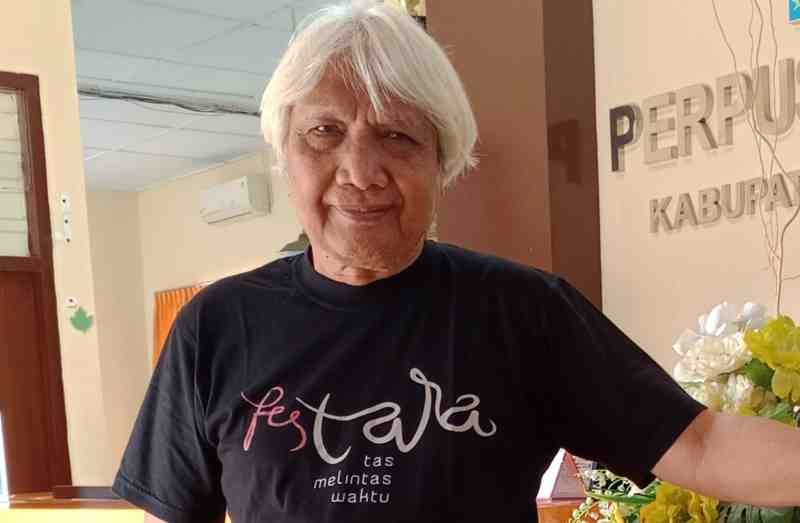

*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah. Jatengdaily.com-St